本記事は、ITmedia AI+に掲載された「従業員の細やかなニーズにマッチした生成AIを次々導入 ANA従業員4万人に広がるAI活用の舞台裏」(2025年4月28日公開)を、許諾を得て転載しています。

ビジネスシーンで生成AIの活用が広がり、多くの企業が業務効率化やイノベーション創出の手段として注目している。

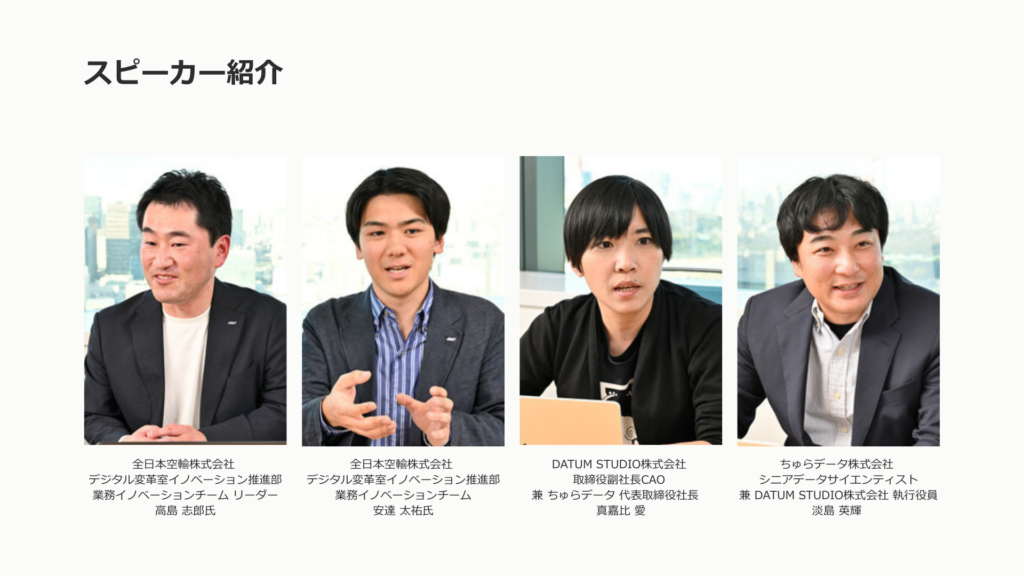

「従来の機械学習を活用する方法でも業務効率化は実現できていましたが、生成AIはそれをさらに進化させ、イノベーションのサイクルも加速しています」と語るのは、DATUM STUDIO(取締役副社長CAO) 兼 ちゅらデータ(代表取締役社長)の真嘉比愛氏だ。

生成AIが登場する前の機械学習は、整理された大量のデータが必須だった。しかし生成AIはもともと備わっている知識と高度な理解力によって、少量のデータでも自然言語による指示に従ってさまざまな業務を遂行できる。

しかし生成AIの活用には新たな課題も浮上している。情報流出の防止やハルシネーションへの対応、指示通りに動作しない場合の許容範囲の設定などだ。「これらの課題への対応を考慮した上で業務設計を見直す必要があり、それが導入のハードルになっているケースがあります」と真嘉比氏は指摘する。

ただし生成AIがもたらす変化は、もはや無視できない段階にまで来ている。

「生成AIによる業務効率化のチャンスを見過ごすと、企業の競争力にも関わってくるでしょう。AI自体の不安定さを許容しつつ、どう活用するかが、各社にとって重要なミッションになっています」

そこで参考になるのが、全日本空輸(以下、ANA)の事例だ。同社はグループの4万人を超える従業員を対象に、AIの活用を推進している。注目すべき取り組みの一つが、データ活用コンサルティングおよび分析ソフト開発企業のDATUM STUDIOと、グループ会社のちゅらデータと共に手掛ける取り組みだ。

AIによって確かな成果を挙げるにはどうすればよいのか。ANAの取り組みの背景や課題解決への過程からヒントを探る。

全従業員がAIツールを活用 年間5000万人の空の旅を支える

1952年の設立以来、日本の航空輸送を支えてきたANAグループ。2025年4月1日時点で国内外で1日約1000便を運航し、年間約5000万人が利用する。グループ全体で約4万人の従業員が在籍し、航空運送事業を中心に商社事業、旅行事業、アバター開発など多岐にわたる事業を展開する。

同社はグループの総合力を強化するためにDXを経営戦略の中心に据え、データ活用によるグループシナジーの創出に取り組んでいる。以前からAIの活用を全社的に推進し、航空機部品の在庫管理を最適化したり需要動向に応じて運賃を変動させたりする施策などで成果を挙げている。

「当社のAI活用には2つの目的があります。1つ目は従業員の生産性向上、2つ目はお客さまへのサービスを通じた体験価値の向上です。AIを含むデジタル技術を活用して基礎的な業務を効率化することで、人でなければできない、より付加価値の高い業務に注力できるようになります」と語るのは、ANAの高島志郎氏(高は「はしごだか」、デジタル変革室 イノベーション推進部 業務イノベーションチームリーダー)だ。

こうした方針の下、利用ルールを定めた上で全グループ従業員に生成AIのアカウントを配布するなど、AI活用を積極的に推進する。近年は実践的な業務改善を目指し、DATUM STUDIOおよびちゅらデータと協業してツールを開発している。ここ数年で、会議の議事録作成を効率化する「しゃべログ」、アンケートなどの分析を自動化する「ANAlyzer-Buddy」を業務に取り入れている。

現場の声から誕生 生成AIツール開発の経緯から活用まで

会議の議事録作成を自動化するしゃべログ

「2ツールとも事業部門からの要望がきっかけで開発しました」と語るのは、ANAの安達太祐氏(デジタル変革室 イノベーション推進部 業務イノベーションチーム)。航空会社の会議は企画会議などに加え、日常の運航実態を把握して事象の分析や改善を検討するといった安全性に関わるものや顧客の個人情報を扱う会議もあり、セキュアな環境で正確な議事録の作成が不可欠だ。ツールの開発に至ったいきさつを安達氏は「情報漏えい防止の観点からデータを学習しないように制限できるという点を含めて要件に沿ったサービスが当時はなかったため、自分たちで作ることになりました」と振り返る。

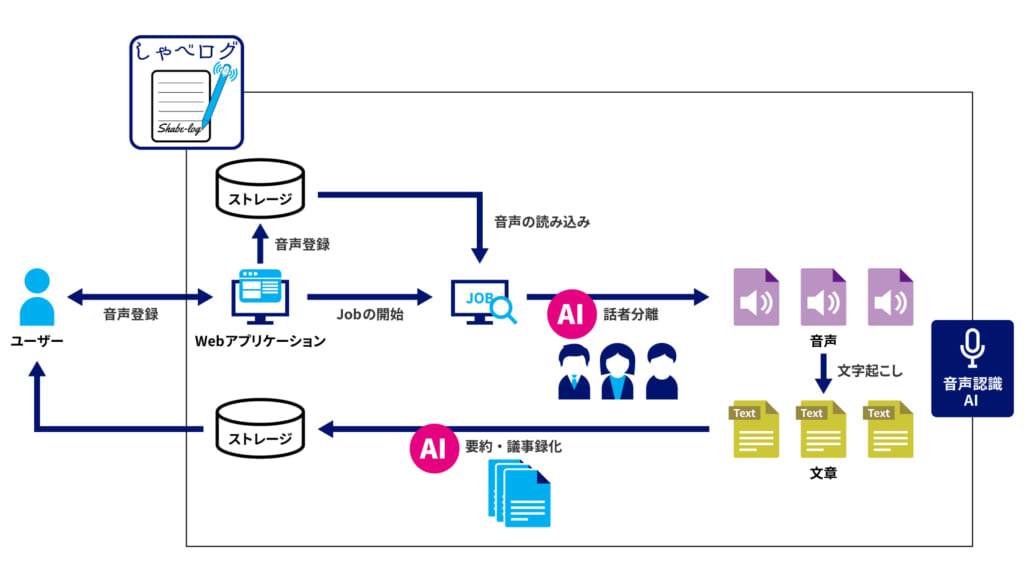

しゃべログは音声や動画データを基に文字起こしを行い、そのテキストを議事録のフォーマットに整えるツールだ。多様な音声や動画ファイル形式に対応しており、話者を区別する機能や業界の専門用語および略語を正確に認識する。

「航空機の『ボーイング787』を示す略語一つでも、部門で呼び方が異なります。部門によって『B8(ビーハチ)』や『B8(ビーエイト)』と発音が分かれます。『A320』という機種も『32』や『A3』と呼び方が違います」(安達氏)

こうした現場特有の用途に対応するため、用語辞書機能を整備。Web会議で使用した資料データや画面共有のキャプチャーなどの文字情報を参照することで、同音異義語の識別精度を向上させている。ちゅらデータでデータサイエンティストを務める淡島英輝氏は「会議で使用した資料の文字情報を活用することでより正確な文字起こしが可能になり、80~90%の精度を誇ります」と説明する。

しゃべログ導入による効果は顕著で、議事録作成の時間は従来の約5分の1から8分の1にまで削減した。申請不要でグループ従業員なら誰でも利用できるツールのため、全社的に活用されている。聴覚障がいのある従業員が会議内容を事後に確認する際のサポートツールとしても生かされているという。

4万人分のアンケート分析を自動化するANAlyzer-Buddy

これまでANAは、満足度を調査するアンケートの自由記述部分の分析を約20人で2週間以上かけて取り組んでいた。「会社としてもさまざまな情報を求めているため、複数の部署が同じような分析を行っていました」と高島氏は振り返る。

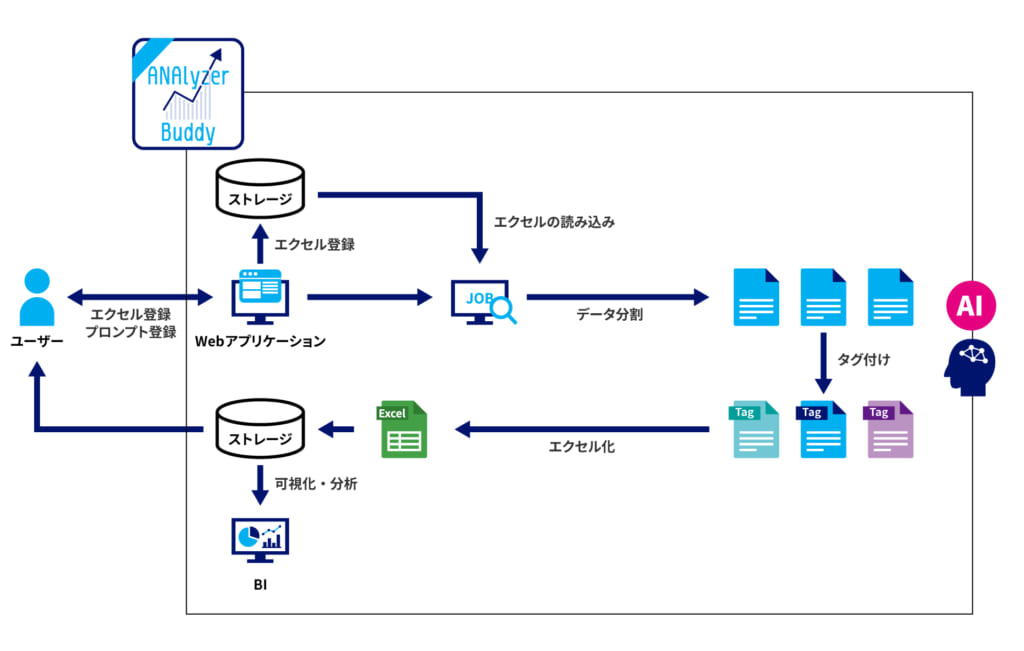

そこでDATUM STUDIOとちゅらデータが、自由記述のテキストに特定のキーワードが含まれているとExcelおよびスプレッドシートであらかじめ設定したタグやカテゴリーを自動的に付与するANAlyzer-Buddyを開発。

ANAlyzer-Buddyは、1つのプロンプトを同時に100件のデータに適用することで、タグやカテゴリー付与を高速に行える。その結果、生成AIの回答が一貫性を持つという副次的な効果も得られた。また、生成AIに回答データを学習させて、新たなタグやカテゴリーの候補を出させるという機能も実装した。

最終的に、分析にかかる時間は10分の1程に短縮。複数の担当者による分析基準のばらつきがなくなり、分析の質も向上した。

「数万件のアンケートを一気に確認できる“相棒”ができました」と評価する安達氏。「作業時間が短縮された分、より深い分析や施策の検討に時間を充てられるようになり、同じ質問を複数回分析して回答の傾向をより精緻に把握できるようになりました」

誰もが使える生成AIツールを目指して

これからもANAはDATUM STUDIOおよびちゅらデータと共に、生成AIツールの開発を進め、従業員一人一人の生産性向上を目指す。「一般的なOAツールに苦手意識を持つ従業員でも簡単に使える生成AIツールを提供したいと思っています。その先にはANAを利用していただくお客さまにとって利用価値のさらなる向上につながるはずです」と安達氏は語る。

DATUM STUDIOとちゅらデータの開発スピードに対する評価も高い。

「当社のAIプロジェクトの中でも群を抜いたリリーススピードです。一般的にITツールは実際に使ってみないと使用感や本当のニーズが見えてこないものです。じっくり1年かけてツールを完成させても、その頃には業務プロセス自体が変わっている可能性があります。その点、両社は私たちの要望に応じて機能を素早く追加、改善してくれます。迅速な開発サイクルは、現場のニーズに応える上で大きな強みになっています」(安達氏)

ツールの使いやすさの向上にもさらに注力する。「機能の拡充に伴い、システムの操作性が複雑化している部分もあります。特にANAlyzer-Buddyは従業員が多様な分析を行うため、より直感的な操作性が求められます。そこで、UIデザイナーを起用して、誰もが使いやすいツールへと進化させていきます」と淡島氏は説明する。

生成AIの活用に関心を持つ企業は多いが、導入には多くの課題が伴う。ANAの事例は現場のニーズを起点とした段階的な展開と、企業文化に合わせた丁寧な実装の重要性を示している。興味をもった企業は、DATUM STUDIOとちゅらデータに相談してはいかがだろうか。